| 分享到: |

这是一些珍藏了近半个世纪的老照片,翻看老照片,蓦然回首照片内外的人和景,一个个熟悉的身影,一段段温馨的回忆,便会从心底浮现。

1960年初区测分队成立(区调队前身)时是住康定二道桥甘孜地质队,当时是甘孜地质队区测分队。分队队员从四面八方集聚在一起,他们是曾担任过中苏技术合作大队大渡河队地质科长的陈廷志,担任分队长兼技术负责。还有搞地质的关建哲、李玉光、卢光远、盛朝华、蒙明伦、钟加昌、林元灿等。搞重砂鉴定的徐安姑、李怀诚,绘图的伍崇琳。苏联专家戈尔金曾经到队给予指导。成都地质学院勤工俭学的学生们也共同参加甘孜、康定野外区调工作(照片1)。那时正是三年自然灾害时期,物质极度贫乏,野外装备极差,生活非常艰苦,室内设备极其简陋。

照片1: 1960年8月成都地质学院勤工俭学师生与甘孜区测分队员合影

1960年8月区测分队收队后到成都地质学院,整理资料编写报告,学院正置放暑假我们就在学生教室办公,图件特别多,有地形图、地质图、剖面图等,工作量很大,就我一个绘图员,没有绘图桌、透图台、晒图架,只有小笔尖、三角板、丁字尺,为完成任务想尽办法、克服种种困难、土法上马,用板凳倒转上面放一块玻璃板,下面放一电灯当透图台,绘图桌就是学生课桌上放一块图板,晒图用一条绒毯放在图板上两人将玻璃板放在上面用手按着晒图等。住的学生宿舍上下铺,吃的学生食堂定量供应,有时因加班晚了食堂东西已卖完了,地院离城又远,买不到吃的只有盐冲开水充饥。由于经常加班到凌晨太劳累,有次开会技术负责人站着都打瞌睡。就在那样艰苦困难的条件下,同志们战胜困难,按时保质、保量完成任务,向局里提交了合格报告和图件。

1961年4月二区测队正式成立,到78年二、三区测合并成立区调队(照片2)。我们先后住的是野外帐篷、学生宿舍、旅馆、招待所到处打游击。辗转康定、成都、新津、大邑、广元、罗江、名山、华阳方圆近半个四川省。区调队成立后,工作、吃、住相对稳定,条件逐步好转。

照片2: 1961年4月27日二区测队组队合影

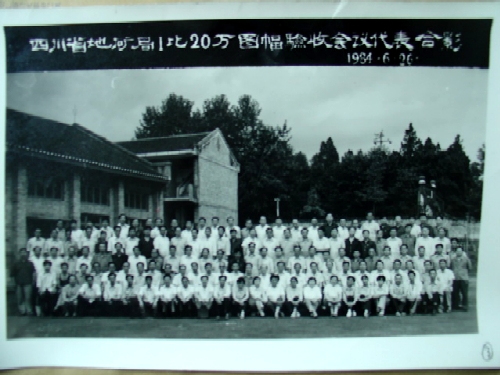

1984年6月迎来了由局组织在名山验收10幅1︰20万区调报告和图件集中验收的大场面(照片三)。参加主持验收的有局张云湘、胡正纲总工程师,地质处长任世洵及地质、矿产、制图各专业组的专家权威。然而编绘这10幅1︰20万地质编稿图正是区调队两位前任组长詹必光,周纪良调走我刚接任绘图组长工作一年多,绘图员新手多、女同志多,姑娘们有的刚结婚、生子,丈夫又在野外工作,孩子又小,她们知道这是一次难得的锻炼提高的好机会,于是她们安排好自己的事情,苦练绘图基本功和学习编绘知识,积极争取承担编绘任务。

照片3:1984年6月26日四川省地矿局1比20万图幅验收会议代表合影

在时间紧、任务重的情况下,小组合理组织力量,狠抓质量管理,开展一些新技术新方法的试验和推广,如改铅版编绘为薄膜编绘。为解决薄膜伸缩,用彩色墨编绘等问题进行多次的试验。推广了一次多色套印、分版刻绘等。最终经过大家共同努力在1984年局组织验收会议上10幅1︰20万地质图编绘经评审会委员几天评审荣获全优。得到了局张云湘总工程师的表扬。

1985年绘图组被评为省工会表彰誉为“贯彻改革方针,班组工作先进集体”本人有幸代表小组出席四川省工会表彰大会(照片4)。

照片4:1985年10月伍财崇琳在名山队部作为绘图组获得先进集体作经验交流

我1956年参加地质工作,先后在攀枝花队、南充队、西南地质科研所、区调队,直到1994年提前退休。在这38年的艰苦地质工作中,从一个小姑娘成长为地质制图工程师,一名老地质工作者。在从事区调编绘34年的艰苦岁月中,见证了区调队的成长与发展,也为区调事业作出了贡献。

看到这些老照片,心里充满对区调队的自豪,今天区调队的骄傲和对明天区调队更加美好的祝福。